戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

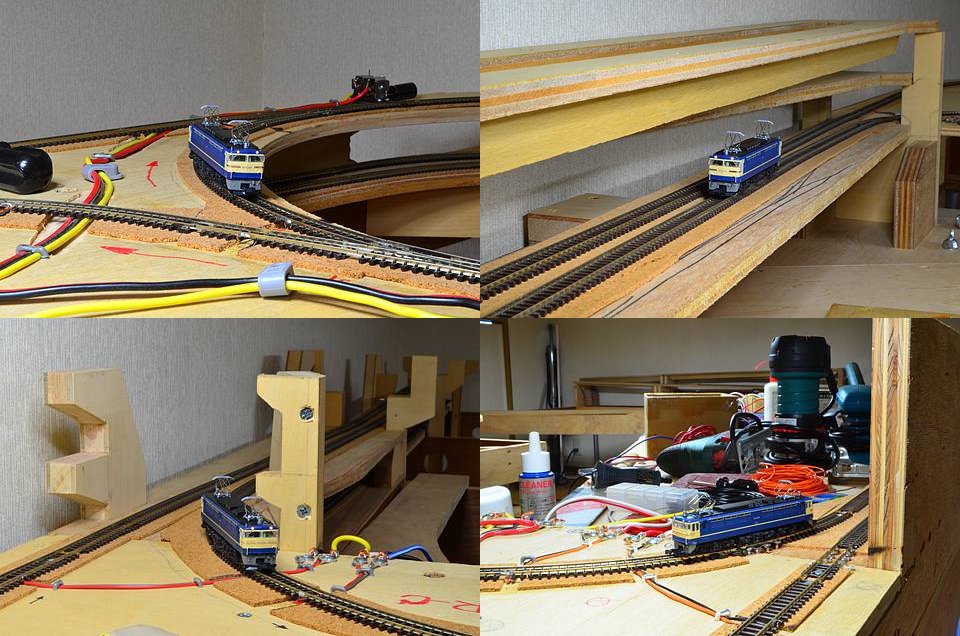

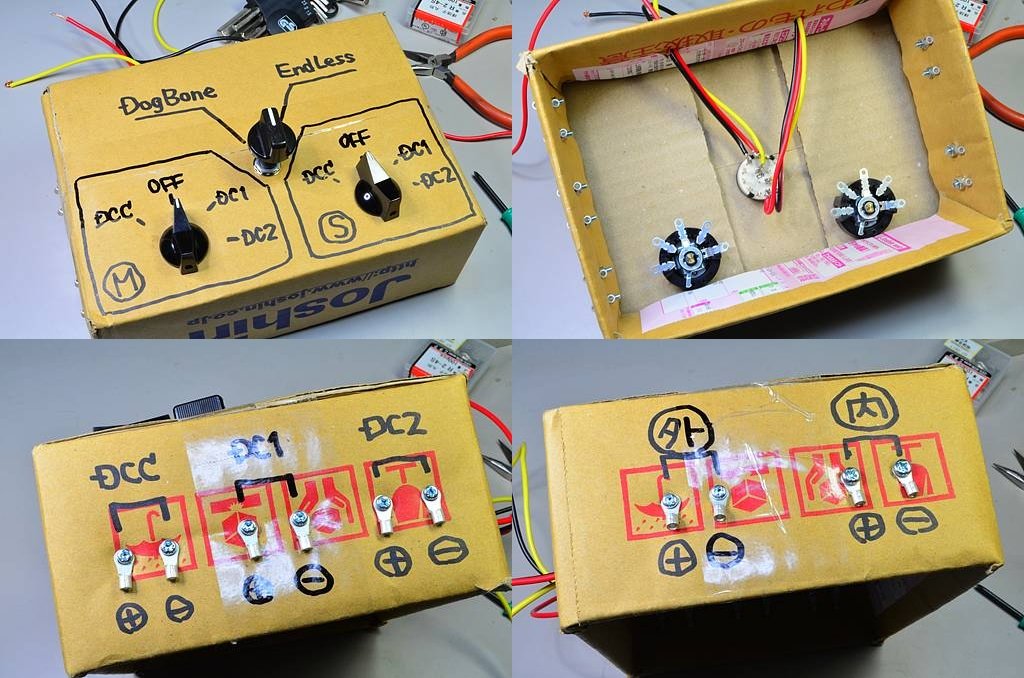

今日は走行電源をDCCに切り替えてテストを行なった。テスト車両には先日DCC化したEF65 500番台 (P形) を使用。なにひとつ問題なく、路線Cの上下線 (内回り外回り) にDCC車両が走った。ドッグボーン/エンドレスの切り替えもOK。写真撮る時、DCCだとライトが点くのが有り難い。 pic.twitter.com/uYntNjuUeQ

2019-02-20 16:25:08 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

次は進行方向切替スイッチをエンドレス側に倒した時、外回りと内回りの個別電源制御 (DC&DCC、あるいはDC1&DC2など) が上手く機能するかどうか?確認テストを行なう必要がある。もういい加減、そろそろモノタロウで大容量ロータリースイッチを買わねばならん。 pic.twitter.com/4DMLRCRjS5

2019-02-20 16:30:45 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

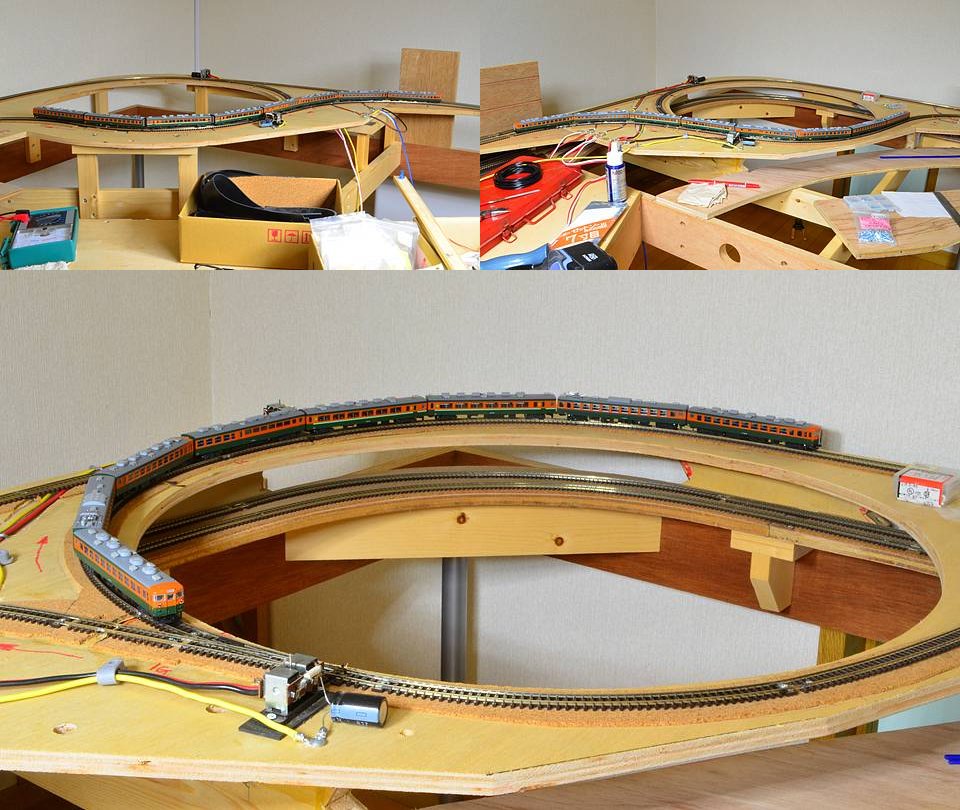

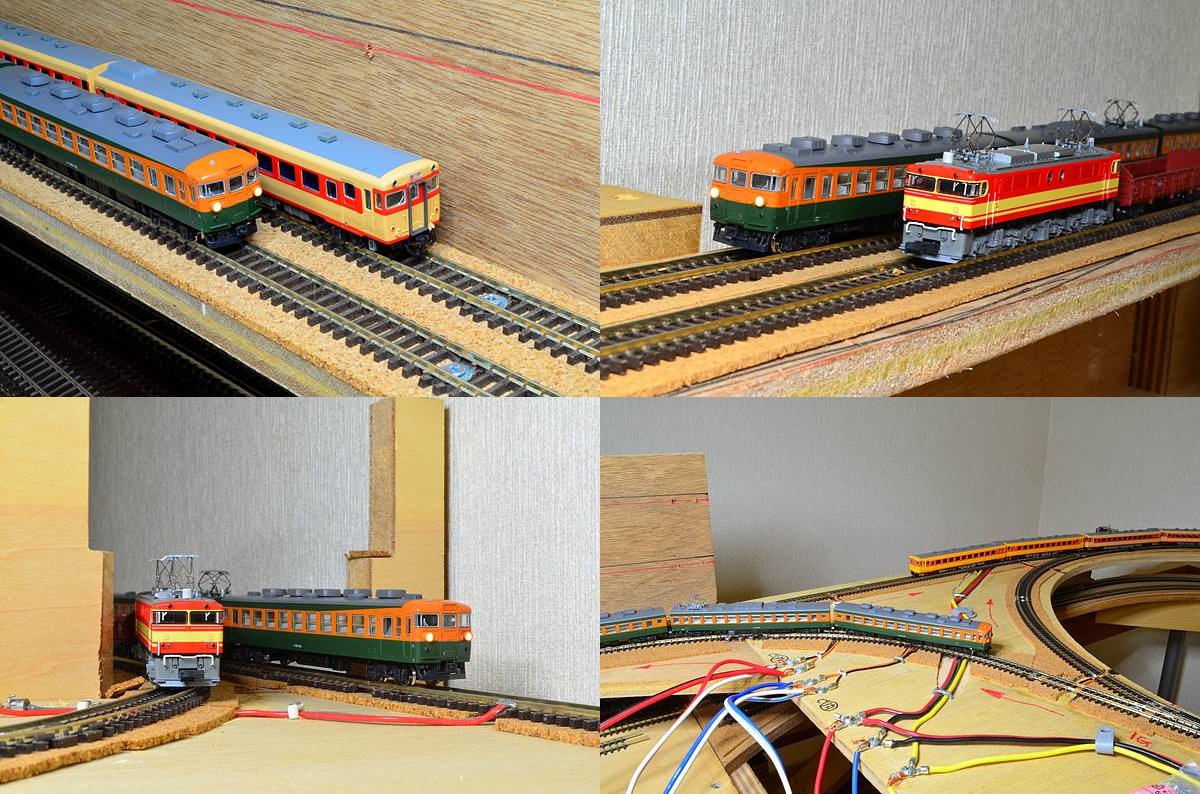

機関車の単機運転テストに続き、今日は編成モノの走行テストを実施。165系急行アルプス8両編成を使用して、勾配開始地点やポイント通過のテストを何度も繰り返した。結果は良好。 pic.twitter.com/JWcOosrDeI

2019-02-21 23:04:40 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

ところがテスト車両をDCC化した415系100番台8両編成に変更した途端、なななんと!台枠分割部分の線路の継ぎ目で脱線が頻発 (@_@;)。まともに一度も往復すら出来ないので大変驚いた。当初はローフランジを疑ったが、あれこれ線路の継ぎ目を見直しても全然状況が変わらず泣きたくなった。 pic.twitter.com/bpoCeLrleg

2019-02-21 23:17:40 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

そのうち、ガタガタガタガタ…と音が鳴り始めて、気がついたら中間クハ411の台車が床の上に飛び散った (^_^;)。どうやら走行不調の原因はレイアウト側の問題ではなく古い車両側の問題だと判明したが、この状況はこの状況で、泣きたくなるような惨状である。これって上手く修繕出来るものかなぁ? pic.twitter.com/1qm1WLXr0j

2019-02-21 23:18:26 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

これって完全に「折れてる」よねぇ?(^_^;) 瞬間接着剤で治るだろうか? ジャンク箱の中に古いDT21台車があって一瞬「やった!」と喜んだが、よく見たらセンターピンがスナップ式のヤツだから流用出来そうになくてガッカリ。 pic.twitter.com/ZQSjuQqNfP

2019-02-21 23:41:30 拡大

拡大

あごう

@Golden_t_writer

あごう

@Golden_t_writer

@TodaProduction ポッキリいっちゃってますねえ。 瞬接で付けても、車輪の付け外しで広がるのに耐えられるかどうか…ですね。

2019-02-22 05:29:40 戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

@Golden_t_writer 接着後に車輪を入れるのは無理だと判断し、車輪を組み込んだ状態で慎重にアロンアルファを流してみました。一晩経った状態がこれです。今朝の走行テストでは脱線せず無事に走りましたが、まぁこのままじゃ少し気持ち悪いので (^_^;)、気長に Assy 部品 (品番 4001-1D) を探します。 pic.twitter.com/xHl4UbqZqD

2019-02-22 09:18:02 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

415系100番台、無事快調に走るようになった!(^_^) それは良いんだけど、ここの勾配設計ギリちょんだな? (いや、むしろ設計ミスレベル (^_^;)) pic.twitter.com/senQpDz4gg

2019-02-22 17:50:57 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

なるほど。1年3ケ月前はこう考えてOK出したのか? twitter.com/TodaProduction…

2019-02-22 18:14:03 戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

さらにクリアランスを確保するため、上の路盤はライザーに下駄を噛ませて勾配開始点を変更することにする。 pic.twitter.com/O3TjB72crW

2017-11-25 18:43:24 戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

この週末は「テスト」と言いつつ遊んでばかりで、なにも進捗が無かった。 pic.twitter.com/K8TpkwIa7g

2019-02-24 18:31:31 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

今日は小田急ロマンスカーを走らせて遊ん…もとい、テストした。 pic.twitter.com/IwFYUvvMSG

2019-02-25 18:51:51 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

編成が昨日の581系ほど長くないので、テストは比較的やりやすかった。連接台車でも路盤や線路の継ぎ目が問題になることはなかった。1段目の「路線C」としては、そろそろテストも合格かな? pic.twitter.com/w1NzzCCCcH

2019-02-25 18:59:01 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

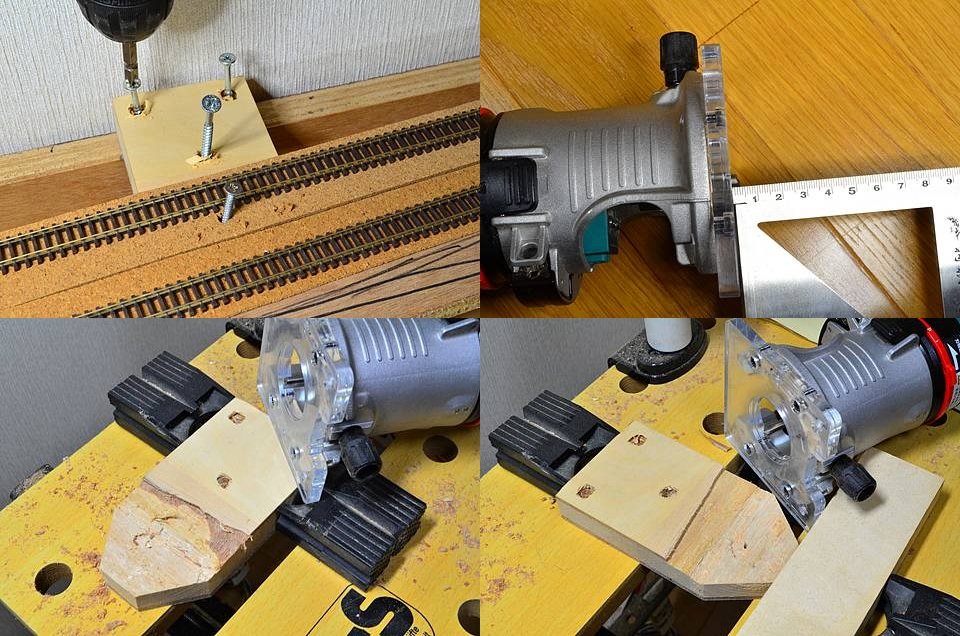

年度末のレイアウト工事を再開。ずーっと気になってた路線Cの天井クリアランスを確保するため、路盤固定ベースを4ミリほど削って薄くした。 pic.twitter.com/7zqi23YgJW

2019-03-02 16:17:19 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

なお課題は残るが、この加工で中央だけは十分な天井クリアランスが確保できた。 pic.twitter.com/aGM4YGpEho

2019-03-02 16:21:29 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

路線Bの路盤のたわみを防ぐため、裏面に廃材で梁を取り付け。しかしこれ、効いてるのか? 効いてないのか? あんまりよく判らない (^_^;)。 pic.twitter.com/KOy3gJMyyC

2019-03-02 16:26:18 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

GIFアニメ。うむ、梁より橋脚だな?間違いない! (路盤の裏に梁を貼り付ける時は、路盤の端から端まで梁を通さなきゃ全然ダメだと改めて確信した) pic.twitter.com/t5iPeic5Mt

2019-03-02 17:35:55 戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

よっしゃ! ビクともしなくなった! 今日はここまで! pic.twitter.com/M5AukVfDzE

2019-03-02 17:39:27 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

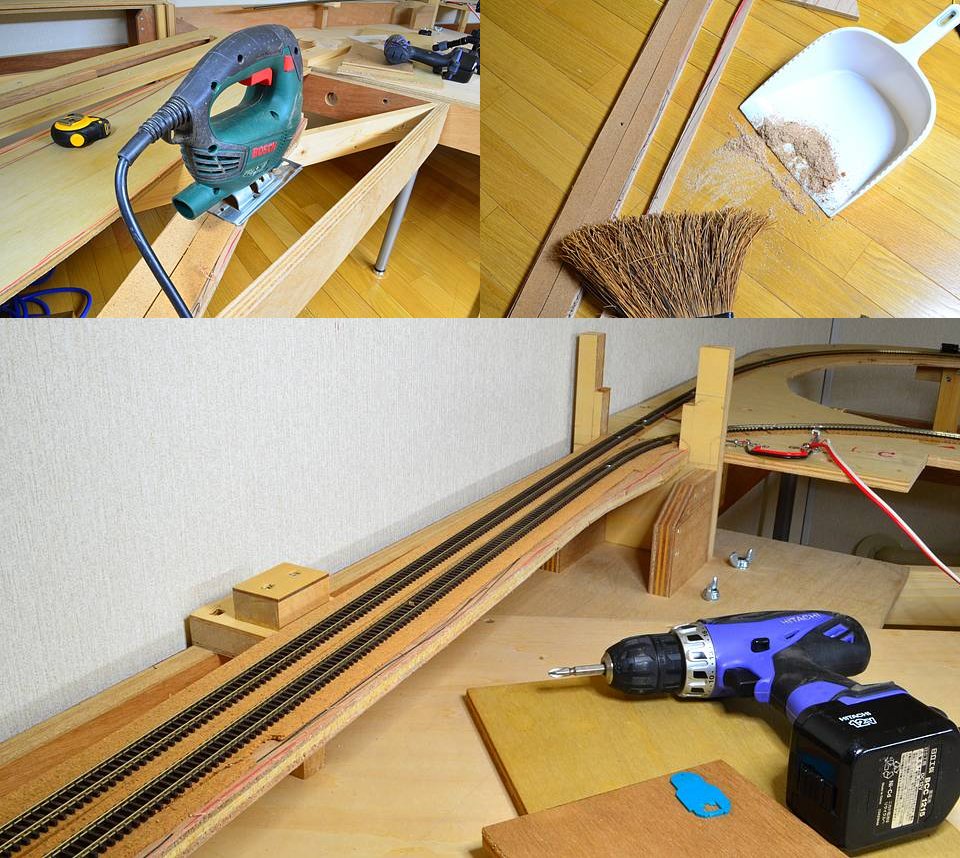

1段目 (路線C) の路盤をいったん取り外して不要部分を欠き取った。ここは将来、地下ヤード発→電車基地行き連絡線が並行して走る部分だから、路盤が干渉する不安要素は出来るだけ排除しておきたい。 pic.twitter.com/VgIGLZxbPI

2019-03-03 15:18:27 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

ぎゃー!電卓の上にニッパー落として液晶パネルを割ってしまったぁぁぁ!! 社会人になってから35年間も使ってる愛用品なのにー (>_<;;) pic.twitter.com/0VSTHeIs5Y

2019-03-03 15:51:52 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

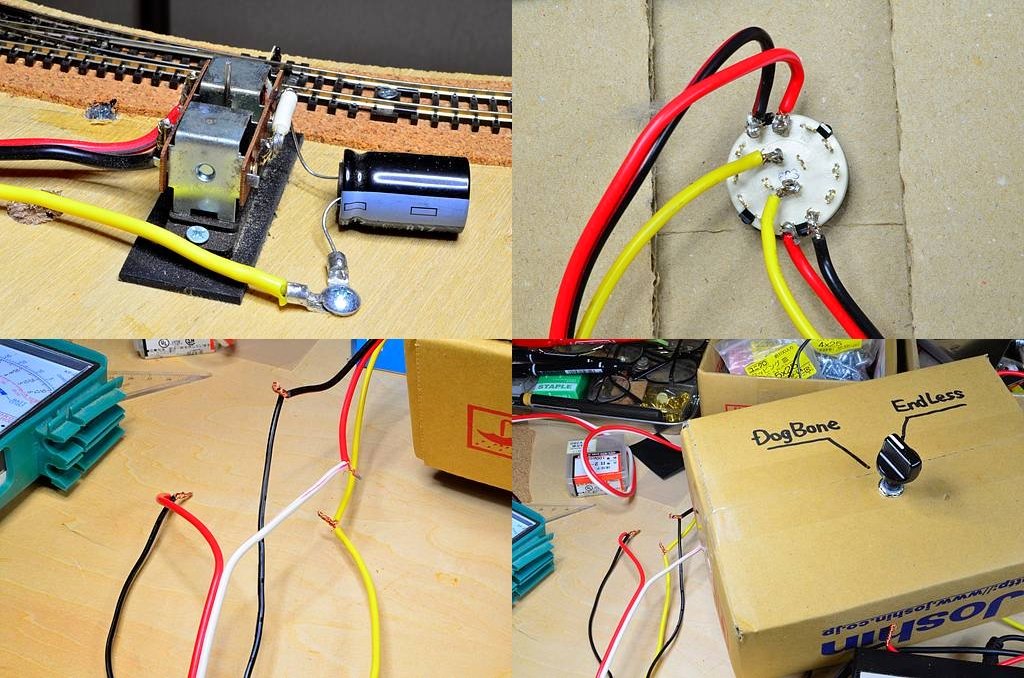

急に不安が湧き上がってきて、今ごろになって必死に配線を見直し。 pic.twitter.com/8BZ290yBow

2019-03-04 22:40:40 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

運転終了後、たとえACアダプタのコードを抜き忘れても、電解コンデンサに無駄な電圧がかかり続けてはならない。2年前に設計したことを今ごろになってバラックで実装するから、こんなふうに不安になってしまう。

2019-03-04 23:00:53 戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

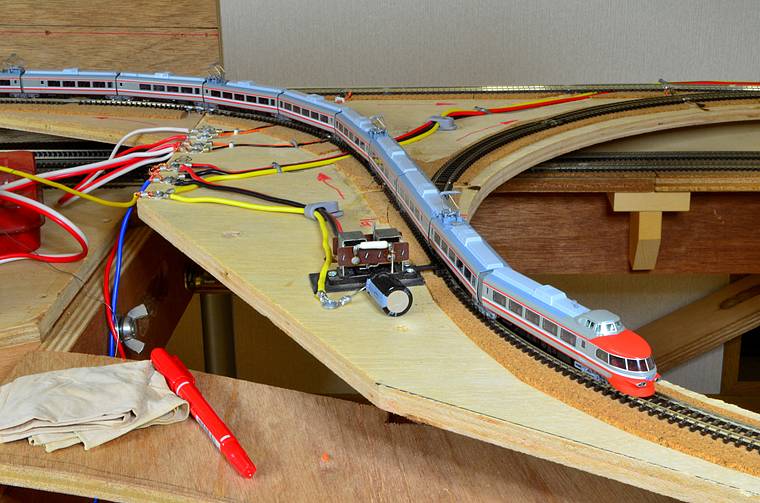

こないだ入線したキハ58系急行「いいで」7両編成を走らせた。決して遊んでるわけじゃなくて、一応、KATO カプラー密自連形編成のテストのつもり。 pic.twitter.com/8wvGQpeqIl

2019-03-07 19:39:52 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

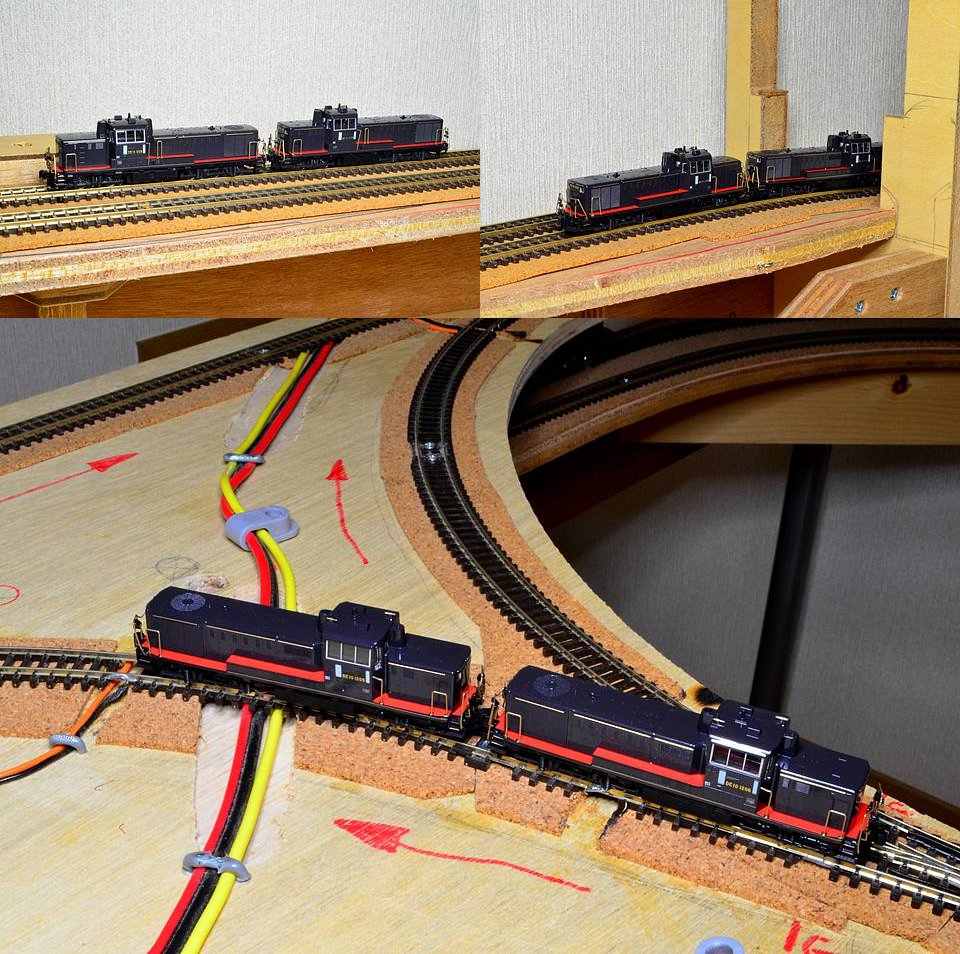

ついでにDE10のJR九州仕様も走らせた。2両のモーターの協調も全然問題なかった。 pic.twitter.com/56Xu0emFg5

2019-03-07 19:42:02 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

のっけから大失敗 (^_^;)。開封直後にこのイモネジ (右側の黒くて小さいヤツ) 飛ばしてしまって、床に這いつくばって泣きながら探し回ること約30分…orz。ようやく見つけた時にはすっかりパワーを消耗し尽くしていた。 pic.twitter.com/80jOF78s9H

2019-03-10 21:33:54 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

とりあえず、届いた部品をバラックの実験装置に取り付け完了した。デザイン的にはダサいが気にしない。内部のハンダ付けは、ゆっくり落ち着いて回路図を書き直したあと行なうつもり。 pic.twitter.com/FJLRzxVJER

2019-03-10 22:01:40 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

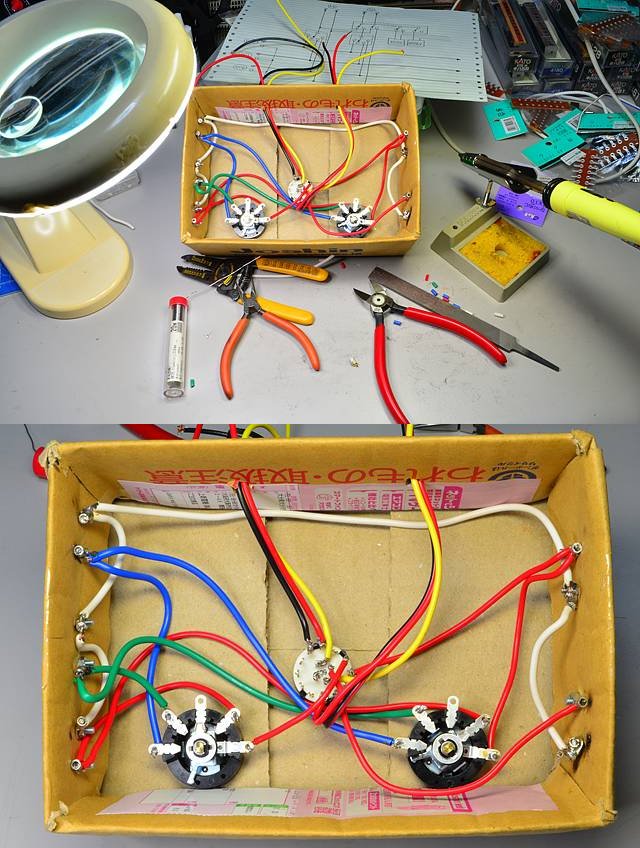

あー疲れた。あんまり太いコードを使うのも考えものだな?… (-_-;) pic.twitter.com/I9F7267JQe

2019-03-11 18:22:17 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

よっしゃ! テスタによる動作確認すべてOK!(^_^) DCC: DCS51K DC1: POWER PACK HYPER DX DC2: POWER PACK STANDARD pic.twitter.com/KBmpji98s9

2019-03-11 19:02:13 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

進行方向切替スイッチが「ドッグボーン」の時 電源切替スイッチ (M) で選択した電源が、外回りと内回りに供給される 進行方向切替スイッチが「エンドレス」の時 外回りには電源切替スイッチ (M) で選択した電源が、 内回りには電源切替スイッチ (S) で選択した電源が、各々供給される pic.twitter.com/CxgewKvOY6

2019-03-11 19:09:10 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

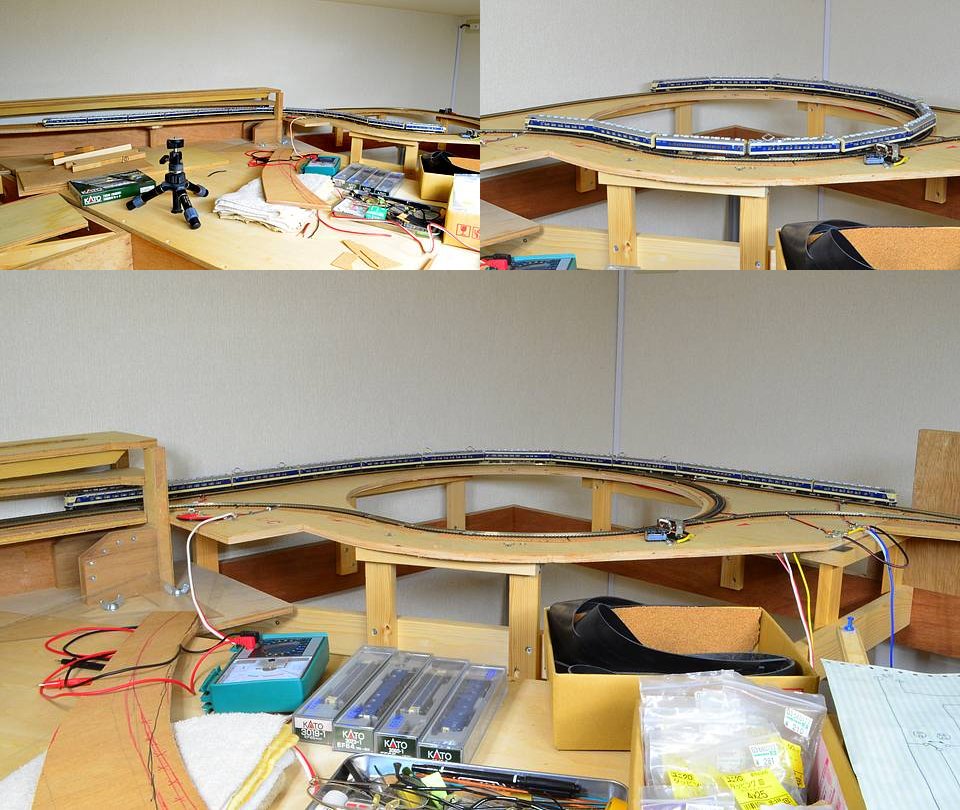

ふー、午前中になんとかセッティング完了。昼メシ喰ってからテストする。 pic.twitter.com/w5nRomVMK6

2019-03-12 12:34:22 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

あー面白かった!(^_^) 今日は、このレイアウトで初めて「2列車同時運転」を楽しんだ。レイアウト建設開始以来2年と22日目に2列車同時運転の快挙とは、ゾロ目にしても出来すぎ ww。 pic.twitter.com/1ddxpTcirF

2019-03-12 20:32:12 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

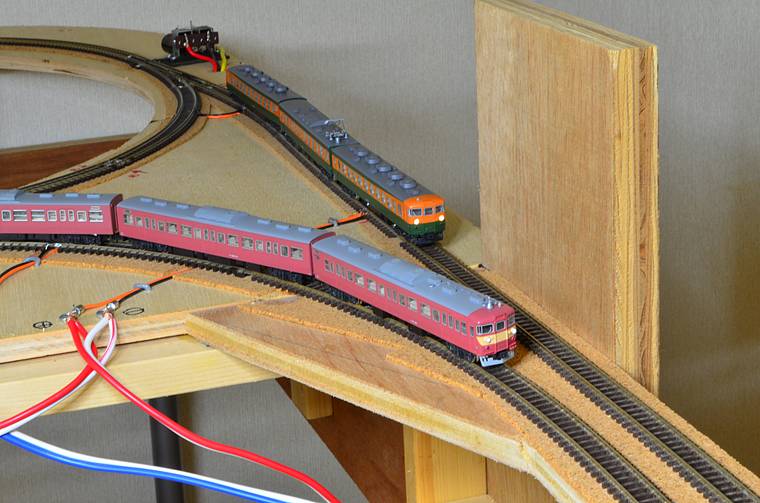

DC車両とDCC車両を、外回りと内回りに別々に走らせることも出来るようになった (写真は165系がDC車両、415系がDCC車両)。 pic.twitter.com/4MLrMO8QzX

2019-03-12 20:39:28 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

バラック作りの実験装置とは言え、外回りと内回りの電源を自由に選択可能になったことの意義は大きい。これで安心して次の段階に進めそう。あと、ガチャガチャ切り替えると「どの列車がどのパワーパックなのか?」咄嗟に判断つかなくなるから、スイッチ操作時には実物同様「指差し確認」が必須 (^_^)。 pic.twitter.com/m0nR2kWX30

2019-03-12 20:48:46 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

本日のレイアウト工事はお休み。この2両を走らせて遊んだだけ。 pic.twitter.com/GGn1ebUFAg

2019-03-13 18:50:31 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

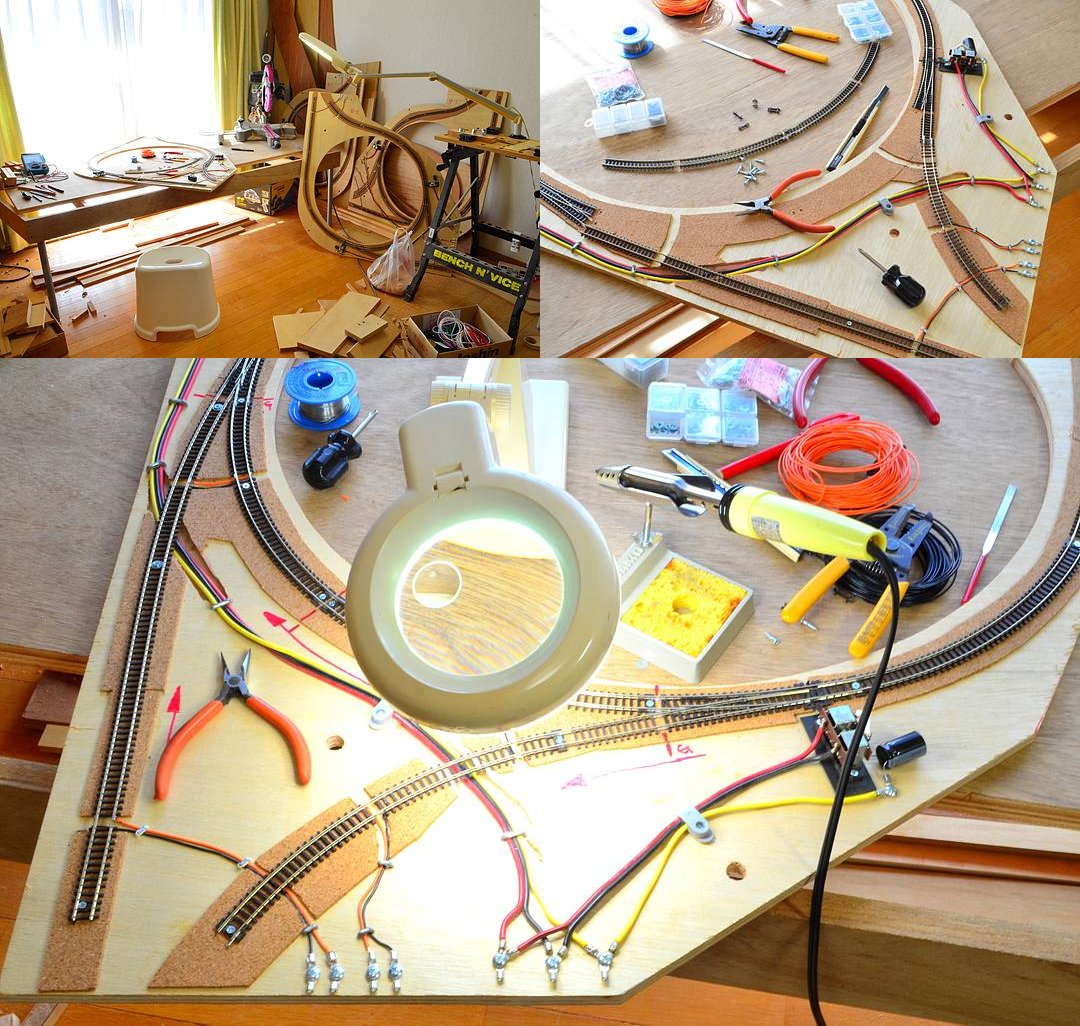

路線Cの確認テストが終わったので、今日から路線B (2段目) の連絡線工事を始めることにする。路線Cと同じように、まずはUターン部路盤にギャップとフィーダー線を追加する加工から。面倒臭いが路線Bと路線Aの4枚を一挙に片付けてしまうつもり。 pic.twitter.com/NYmzhOoo2A

2019-03-14 12:00:03 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

ふー、休み休みやって残り4枚すべて、ギャップとフィーダー線の追加加工がなんとか完了した。テスタによる導通確認OK。 pic.twitter.com/DhbvGYD7dQ

2019-03-14 18:57:27 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

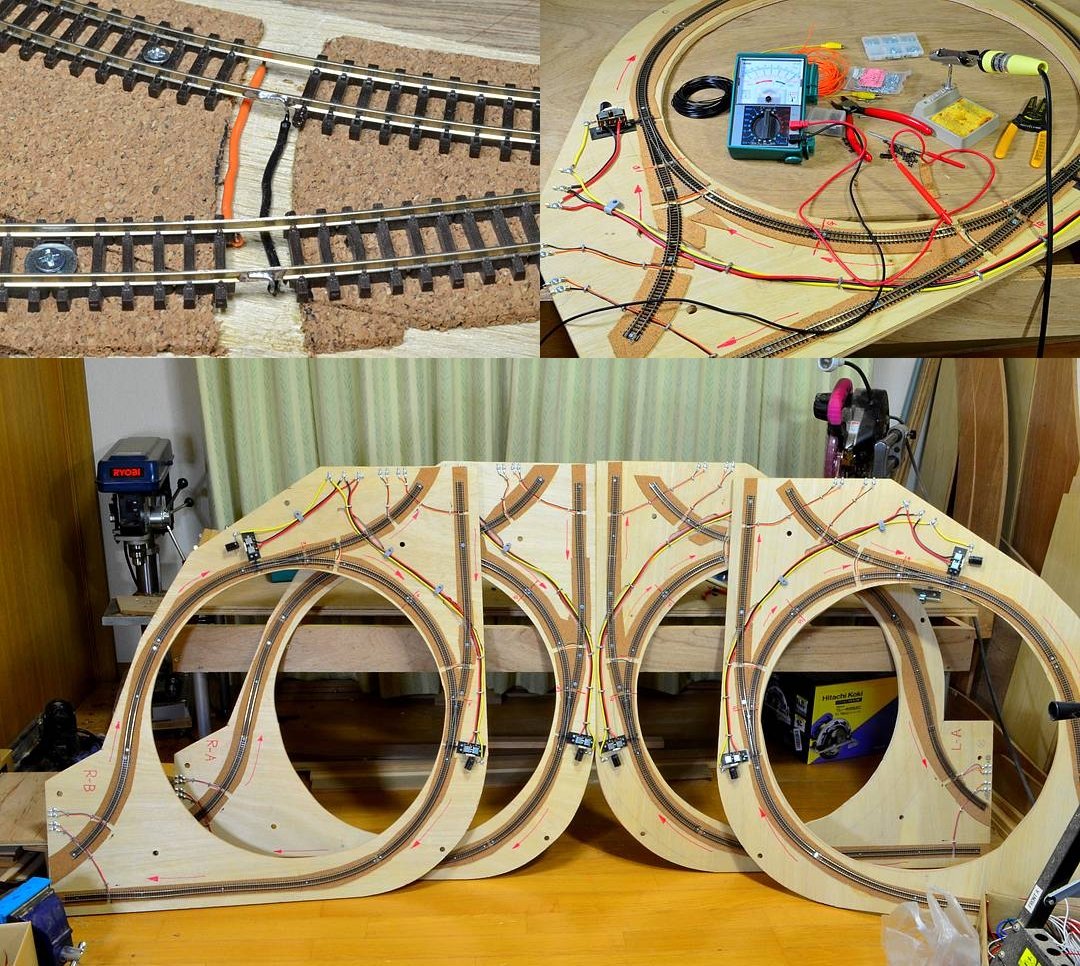

いよいよ路線B (2段目) の連絡線工事を開始する。先日モノタロウで購入した上等な「ゴムワッシャ」を使って、ドッグボーンUターン部に寸切りボルトの柱を立てる日がついにやってきた!(^_^) pic.twitter.com/xeB76xzeDS

2019-03-15 16:44:28 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

騒音防止のため、路盤の振動を出来るだけ台枠に伝えさせないようにするには、路盤を「面」で受けるのではなく「点」で受けた方が有利なはず。さらに、その「点」にゴムを噛ませて振動を大幅に吸収させる作戦。この理屈は大昔、何もない時代に、手作りオーディオから得た理論にも通じるところがある。 pic.twitter.com/y97ivD5Mgg

2019-03-15 16:48:24 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

一般的に言って「手作りオーディオの理論」なんてものには怪しい部分が多々あるから (^_^;)、今回のゴムワッシャも「どれほど効果があるのか?」甚だ疑問ではある。工事を進めたあとではゴムの有無の比較テストも容易には出来ないが、まぁここまで来たんだから、俺は俺の信じる道を進むことにする w。 pic.twitter.com/EqaySa9Yc2

2019-03-15 16:50:58 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

ボンドが無い。なぜ無いのか? 消えたボンドを探し回ること30分…orz。 pic.twitter.com/Ww5rJ5x4oT

2019-03-21 15:12:45 拡大

拡大

戸田プロダクション

@TodaProduction

戸田プロダクション

@TodaProduction

モノタロウから追加注文したブツが到着した。先日のバラック装置による路線Cの電源切替実験が成功したので、今後、各路線の電源切替にはこのロータリスイッチを正式に採用することにする。NKKスイッチズ (日本開閉器) HS-13Z + サトーパーツ モールドツマミ K-5010。 pic.twitter.com/xJ1gvHHo0t

2019-03-28 18:38:04 拡大

拡大